PORTFOLIO

ABOUT US

ABOUT US

PORTFOLIO

PORTFOLIO

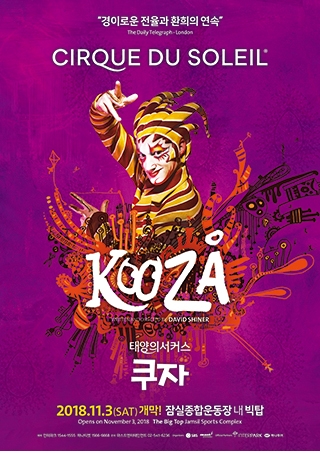

태양의서커스 < 쿠자 >

‘상자’, ‘보물’을 뜻하는 고대 인도어인 ‘코자(KOZA)’에서 유래한 단어

쿠자는 2007년 4월 초연된 이후 전 세계 19개국 61개 도시 8백만 관객을 열광시켰으며,

‘태양의서커스’ 중 최장 투어 기간을 갱신하고 있는 작품이다.

곡예와 광대, 두 가지 서커스의 양대 전통의 결합을 보여주는 이 작품은

인간의 몸으로 표현할 수 있는 가장 최고 난이도의 화려함과 유연함을 공연예술로 승화하고 있으며,

여기에 다채로운 슬랩스틱 유머를 혼합하여 관객에게 서커스 본연의 최고 경지를 경험하게 한다.

- 장소잠실종합운동장 내 빅탑

- 기간2018.11.03 ~ 2019.01.06

- 주최SBS, (주)마스트엔터테인먼트

- 제작투자인터파크, 하나투어

- 제작(주)마스트엔터테인먼트

- SHOW INFO

- ORIGINAL CREATORS

- CHARACTERS

- MULTIMEDIA

- PRESS

OVERVIEW

쿠자는 두 가지 서커스 전통, 곡예와 광대술의 결합으로 대변되는

태양의서커스의 근원으로 돌아가는 작품이다. 이 쇼는 경이롭고도 연약한

인간 수행의 최고 경지를 조명하며, 대담한 슬랩스틱 유머를 혼합해 다채로운 무대를 선사한다.

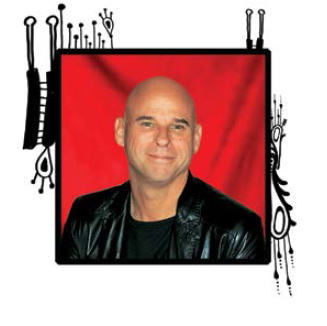

공연의 작가이자 연출인 데이비드 샤이너는

“쿠자는 사람의 소통과 이중성과 선악의 세계를 보여줍니다. 공연의 분위기는 재미있으면서 웃기고, 가볍고 개방적이죠.

공연 자체가 심각함과는 거리가 멀지만, 여러 생각을 제공하는 것도 작품의 중요한 부분입니다.

공연이 펼쳐질수록 우리는 두려움, 정체성, 인식과 힘 등의 컨셉과 마주하게 됩니다” 라고 이야기한다.

공연은 이노센트가 연 상자 안에서 트릭스터가 용수철처럼 튀어나와 깜짝 등장을 하며 시작한다.

놀라운 일들로 가득한 여정 속에서 이노센트는 킹, 트릭스터, 하임로스,

불쾌한 여행자와 그의 매드 독 같은 코믹한 캐릭터들과 연달아 마주한다.

쿠자는 강함과 연약함, 웃음과 미소, 혼란과 조화 속에서, 정체성, 인식, 힘의 주제들을 탐구한다.

전율에 휩싸이게 하는 이국적 시각 세계를 바탕으로 쇼는 펼쳐지며,

작품의 세계는 놀라움과 스릴, 소름, 대담함, 그리고 완전한 무아경으로 가득 차 있다.

쿠자라는 이름은 ‘상자’, ‘궤’, 또는 ‘보물’ 이라는 의미의 산스크리트어 ‘코자(koza)’에서 기원했으며,

‘상자 안의 서커스’라는 공연의 콘셉트에 맞게 차용되었다.

ACTS

Straps

아티스트가 끈에 의지하여 공중을 날고, 회전하고, 사방을 누비면서, 긴 호흡의 연기와 높은 기술의 조화를 보여준다.

눈을 뗄 수 없는 현란한 끈의 사용은 그녀로 하여금 놀라운 곡예로 무대를 장악하고 관객을 흥분의 도가니로 몰아간다.

그녀는 이 작품에서 가장 여성스러우며 강렬한 캐릭터이다.

Balancing on Chairs

아티스트가 8개의 의자와 한 개의 받침대로 이루어진 매우 단순한 장비로 7미터의 탑을 쌓아,

그 위에서 최고의 균형 잡기와 신체 능력의 극한을 보여준다.

Charivari

하우스 공연단이 불쑥 등장하며 쇼의 시작을 알린다.

이 막의 하이라이트는 인간 피라미드, 공중 묘기, 그리고 “크래시 배시(crash bash)”로 요약된다.

둥근 천 위로 대담히 다이빙하는 이 퍼포먼스는 이누이트 전통 놀이인 담요 던지기(Nalukauq)와

소방관들의 착륙 매트에서 영감을 얻었다.

Contortion

젊은 곡예사들이 합심하여 컨토션 기술의 새로운 경지를 보여준다.

그들의 혁신적인 움직임과 대형, 속도, 팀워크가 만들어내는 조형적인 아름다움과 풍경은

그 어느 컨토션에서도 볼 수 없는 것이다.

High Wire

4.5미터 길이의 밧줄 2개가 7.6미터 무대 상공에 설치된다.

최대 6,600파운드의 장력을 견딜 수 있는 각 밧줄 위를 4명의 곡예사가 걷는다.

그들은 숙달된 실력으로 땅 위에서도 수행하기 힘든 퍼포먼스를 공중에서 펼치고 있다.

Hoops Manipulation

후프를 이용한 이 퍼포먼스는 수행이 가능한 아티스트를 찾아보기 어려울 정도로 고난도의 곡예이지만,

쿠자에서는 세계 최고의 능력자를 만나볼 수 있다. 유려한 움직임과 컨토션, 특출한 균형 잡기 능력,

놀라운 손재주의 총체인 그녀의 공연은 그야말로 압권이다. 그녀는 1개, 2개, 3개, 심지어 7개의 후프를 동시에 돌린다.

Teeterboard

곡예사들이 공중으로 널을 뛰어 몸을 내던지며 5회전 공중제비를 하면서 퍼포먼스가 시작된다.

그들은 이어서 1개 또는 2개의 금속 대말을 다리에 묶은 채로 9미터 상공에서 묘기를 반복한다.

Unicycle Duo

외발자전거 위에 한 명의 곡예사를 추가하면서 전통 외발자전거 묘기에 변형을 가한 퍼포먼스다.

균형 잡기와 곡예의 자제력, 힘과 우아한 안무, 협력을 통해 두 명의 아티스트는 무대 위 멈추지 않는 파 드 되를 선보인다.

Wheel of Death

단 2명의 아티스트가 1,600파운드 무게의 휠 오브 데스를 심장 멎는 속도로 회전시킨다.

그들은 끊임 없이 뛰어오르고, 카운터 로테이션을 수행하며 죽음에 도전하는 용감무쌍한 곡예와 환상의 팀워크를 보여준다.

휠 오브 데스는 줄타기 동작과 마찬가지로 무대 좌우 사선으로 배치되어,

일반적인 대칭구조에서 탈피하고 관객들에게 최대한 가까이 다가가고자 했다.